中国低空经济发展已上升至国家战略高度,2024年至2025年间,一系列重大政策举措和机构调整相继落地,为这一新兴产业构建了系统化的制度框架。2024年12月,国家发改委正式设立低空经济发展司,这一专管机构的成立被视为低空经济发展的里程碑事件。该司核心职能包括拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划,提出政策建议,协调重大问题等。不同于以往的临时性工作小组,这一常设机构体现了国家对低空经济的长期承诺,其设立直接推动了低空经济从"野蛮生长"向"有序发展"的关键转变。

低空经济发展司成立后迅速展开工作,连续召开两场重要座谈会:一场与自然资源部、生态环境部等部委及央企座谈,聚焦低空基础设施规划建设;另一场与通信导航专家交流,探讨低空智能网联系统建设。这种高效的行动力彰显了新机构解决产业瓶颈问题的决心。多位低空企业高管表示,发改委的统筹协调职能对低空资源的横向协调和高位推动至关重要,这是商业航天、生物医药等其他新兴产业未曾有过的政策待遇。

在机构改革方面,2024年7月民航局成立"促进低空经济发展工作领导小组",由局长宋志勇亲自挂帅;8月空管系统相应成立工作领导小组;11月工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。这一系列机构调整形成了"发改委统筹、部委协同、地方落实"的三级管理体系,为低空经济发展提供了坚实的组织保障。

立法与标准体系建设同步加速。2024年1月,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行,这是我国无人驾驶航空器领域的首部专门行政法规;6月,《民用无人驾驶航空器系统安全要求》强制性国家标准实施7。2025年2月,民用航空法修订草案首次提请审议,以立法形式明确"保障低空经济合理空域需求"。这些法律法规共同构建了低空经济发展的制度基石,使产业发展有法可依、有章可循。

在财政支持方面,政策工具不断创新。2024年10月,财政部表示将研究扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业基础设施;12月国务院办公厅印发文件,将低空经济纳入专项债券用作项目资本金范围,比例上限由25%提高至30%。深圳市更是推出大手笔补贴政策,2024-2026年计划资助总额达5.9亿元,其中2025年不超过2.2亿元。这种"真金白银"的投入极大激发了市场活力。

国家层面的政策导向遵循"先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区"的渐进式原则。以峰飞航空为例,其商业化路径正是"由物及人",先通过货运机型积累飞行数据和运营经验,再逐步向载人领域拓展。这种审慎而务实的发展策略,既鼓励了创新又有效控制了风险,为行业提供了清晰的方向指引。

2025年7月,中国民航局完成重大机构调整,将原"通用航空工作领导小组"、"民用无人驾驶航空器管理领导小组"和"促进低空经济发展工作领导小组"三大机构职能整合归一,成立通用航空和低空经济工作领导小组,下设六个专项工作组,覆盖适航管理、飞行运行、安全管理等全链条职能。这一改革解决了过去多头管理、标准不一的问题,实现了低空经济管理的系统化和专业化,为产业高质量发展注入了新动能。

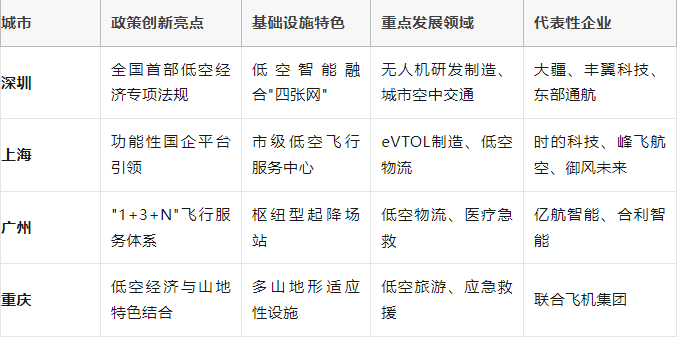

在国家政策框架下,各地方政府结合自身优势,积极探索低空经济发展的特色路径,形成了百花齐放的区域发展格局。2024-2025年间,多地出台专项法规和政策,构建了各具特色的低空经济生态体系,为全国范围的制度创新提供了丰富的地方实践。

深圳市作为改革开放前沿阵地,在低空经济立法方面再次引领全国。2024年2月1日,《深圳经济特区低空经济产业促进条例》正式实施,这是全国首部低空经济专项法规,为产业发展提供了坚实的法治保障5。该条例涵盖空域管理、产业促进、安全监管等全链条内容,其创新性体现在三个方面:一是明确低空空域分类管理规则,二是建立低空经济产业统计监测制度,三是设立低空经济发展专项资金。深圳还配套印发《低空经济领域标准框架体系指南1.0》,启动编制18项地方标准,通过技术规范促进产业高质量发展。这种"立法+标准"的双轮驱动模式,成为其他城市借鉴的样板。

在基础设施方面,深圳率先建设低空智能融合基础设施,打造"四张网"——设施网、空联网、航路网和服务网,研发全数字化的智能融合低空系统(SILAS)。这一创新被国家发改委等七部门在全国推广,成为低空经济基础设施建设的示范模式。深圳通过军民航协调机制,将W类空域适飞区面积占比从54%提升至65%,并计划2025年突破75%,有效缓解了经济发达地区空域资源紧张的问题。

上海市采取"国企平台+生态构建"的独特发展路径。2024年12月,上海成立低空经济产业发展有限公司,注册资本9亿元,由上海机场集团、城建集团等国企联合出资。这家功能性国企的核心任务是构建全市低空"四张网",重点建设航空器枢纽起降设施、主要航线通导链路等关键基础设施。上海的策略是通过主干线枢纽建设引导撬动社会资本联合布局分布式设施网络,形成"政府引导、市场运作"的良性机制。2025年7月,上海举办首届国际低空经济博览会,汇聚全球近300家头部企业,展示了其在低空经济领域的国际影响力。

上海市级低空飞行服务中心承担两大职能:一是为全市低空业务提供"一站式"服务;二是在军、民、地协同下承担低空领域事务性工作。这种集成化服务模式大幅降低了企业运营成本。上海还重点推进黄浦江、金汇港沿线南北走廊建设,拓展低空物流、低空文旅、城市通勤等场景,在崇明、临港、金山探索地面运输+低空跨江跨海的创新模式。

广东省作为经济大省,构建了全省联动的低空经济发展体系。《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》提出打造广州、深圳、珠海"三核联动"的产业格局,目标到2026年低空经济规模突破3000亿元。全省正在建设"1+3+N"低空飞行服务平台体系:"1"个省级综合飞行服务站,"3"个A类飞行服务站(广州、深圳、珠海),"N"个B类飞行服务站。这种分层级的基础设施网络,既满足了不同区域的差异化需求,又实现了全省资源的统筹协调。

广州市作为广东低空经济的核心城市之一,已初步形成覆盖整机研制、核心零部件、基础软件、运营服务等全环节的产业集群。2025年7月,全球首架"三证齐全"吨级以上eVTOL——V2000CG凯瑞鸥在广州交付,运营商合利智能是广州市低空经济产业链运营分链的链主单位。广州开发区交投集团与峰飞航空合作,开辟了开发区到南沙的空中航线,用于医院医检样本配送等物流场景,探索低空交通的实用价值。

区域协同发展模式正在形成。长三角城市群规划建设全国首批低空省际通航城市网络,上海虹桥至嘉兴、苏州的跨省低空载客航线已开通,230公里的时速使通行效率达到地面交通的3倍以上。广东省内广州、深圳、珠海三地协同推进"研发+制造+应用"全链条生态构建。这种区域联动既扩大了低空经济的市场空间,又优化了资源配置,形成了产业发展的规模效应。

表:中国主要城市低空经济发展模式比较、

截至2025年6月,全国已有超30个省市区及国家部委发布了48条低空经济政策,形成了"国家规划、部委指导、地方创新"的政策体系。地方政府在低空经济发展中不仅是政策执行者,更是创新推动者和场景提供者。通过差异化定位和优势互补,各地正在探索出适合自身特点的低空经济发展路径,为国家层面政策的完善提供了丰富的实践经验。

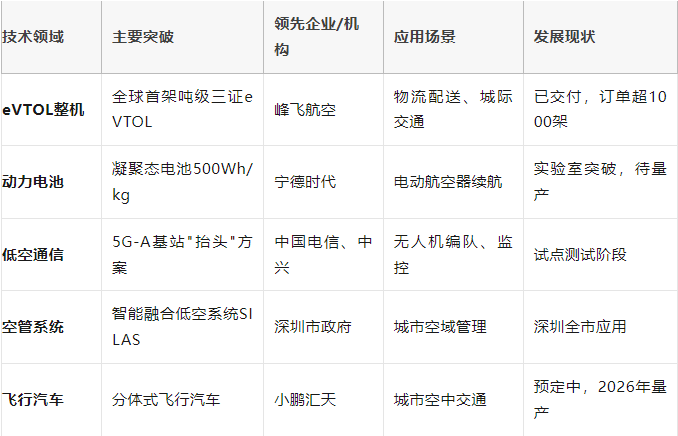

在政策红利的催化下,中国低空经济领域正迎来一系列关键技术突破,从飞行器制造到空域管理系统,从动力电池到通信导航,技术创新成为驱动产业发展的核心引擎。这些技术突破不仅解决了低空经济发展的瓶颈问题,更在全球范围内形成了中国企业的竞争优势。

电动垂直起降飞行器(eVTOL)是低空经济最具代表性的技术载体,也是各国竞争的焦点领域。2025年成为中国eVTOL适航认证的突破之年:7月,峰飞航空的V2000CG凯瑞鸥成为全球首架获得"适航三证"(型号合格证TC、生产许可证PC和单机适航证AC)的吨级以上电动垂直起降航空器。这一里程碑事件标志着中国在新型航空器适航审定领域取得全球领先地位,也意味着中国已经建立起一套完整的eVTOL适航认证体系。峰飞航空高级副总裁谢嘉透露,公司各机型订单合计已超过1000架,将率先应用于山区物流、海岛物流等场景。

亿航智能则在载人eVTOL领域取得领先,其EH216-S无人驾驶载人航空器获得全球首张无人驾驶eVTOL型号合格证、生产许可证和标准适航证,成为首个"四证集齐"的厂商。这款采用"8轴16桨"安全冗余设计的飞行器,已在国内多个城市开展试运营,展示了中国在自动驾驶航空器领域的实力。亿航的成功表明,中国企业在eVTOL的商业化进程上已走在世界前列。

在动力电池技术方面,低空航空器面临严峻的"不可达三角"挑战——能量密度、功率密度和安全性难以兼顾。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出,将推动400Wh/kg级航空锂电池量产,实现500Wh/kg级产品应用验证。宁德时代、欣旺达等企业积极布局,其中宁德时代研发的凝聚态电池能量密度已突破500Wh/kg,孚能科技软包电池实现285Wh/kg能量密度,支撑250公里续航。南京航空航天大学丁兵教授指出,破解这一难题需要从电池材料、热管理、航空器结构多线并进,未来固态电池可能是突破方向。

低空通信技术正处于"多技术混跑"阶段。WiFi、卫星、5G等方案各有优劣:WiFi点对点信号易受遮挡;卫星通信成本高、时延大;5G基站天线主要覆盖地面,无人机在低空只能"蹭"到微弱信号。中国电信首席科学家毕奇提出三种解决路径:一是采用5G-A技术,调整基站天线倾角;二是建设1.4G赫兹频段低空通信专网;三是结合低轨卫星部署天地一体化通信。中兴通讯则研发波束自适应调整设备,通过感知辅助通信,平衡地面与空中资源分配。

在空域智能管理方面,同济大学航空运输与低空经济研究院发布的《低空经济与时空智能协同驱动新质发展白皮书》提出了创新性解决方案。该研究将时空智能定位为低空经济的"数字底座"和"感知中枢",系统阐述了"数据基石-算法中枢-价值转化"的协同路径。同济大学刘春教授团队突破了视觉SLAM、三维场景智能重建等核心技术,研制出低空实时态势感知与制图系统Tongji-ARTEMIS,为城市低空交通管理提供了重要工具。

深圳研发的全数字化智能融合低空系统(SILAS)是空域管理的另一项重大突破。该系统通过对低空飞行器的实时监控与智能调度,实现了"一图呈现、一网统管"。深圳"四张网"中的空联网和服务网,正是基于SILAS系统构建的低空数字基础设施,能够为各类低空飞行活动提供全流程保障。这种系统已在深圳低空物流、应急救援等场景中得到验证,大幅提升了空域利用效率。

飞行汽车作为低空经济与地面交通的融合形态,正吸引众多车企布局。小鹏汇天累计融资超7.5亿美元,其"陆地航母"分体式飞行汽车订单逼近5000份,计划2026年量产。广汽集团宣布2027年推出飞行汽车城市运营示范项目,量产型GOVY AirCab定价不超过168万元;吉利旗下沃飞长空AE200进入适航审定阶段;中国一汽红旗天辇1号计划年内首飞。这些进展显示,中国企业在"空中特斯拉"的竞争中已抢占先机。

表:中国低空经济关键技术突破概览

在产业链生态方面,中国已形成较为完整的低空经济产业体系。赛迪智库数据显示,2023年我国低空经济规模达5059.5亿元,增速33.8%,预计2026年突破万亿。从产业结构看,飞行器制造与运营服务占比55%,供应链、消费、交通等领域占40%,基础设施占比虽小但潜力巨大。广东一省就聚集了全国20.6%的产业资源,江苏占6.5%,四川占6.5%,呈现"东高西低"的分布特点。

中国低空经济企业正通过差异化竞争形成良性发展格局:有的专注货运,有的深耕载人;有的主攻国内市场,有的拓展海外业务;有的强化整机制造,有的专精核心部件。这种多样性既避免了同质化竞争,又完善了产业生态,使中国低空经济能够健康持续发展。随着商业化进程加速,这些企业将继续在技术突破、场景创新和生态构建方面发挥主导作用,推动中国低空经济走向成熟。

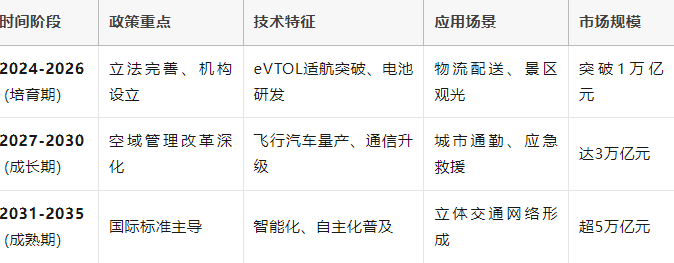

尽管中国低空经济发展势头强劲,但在空域资源分配、技术瓶颈、安全监管等方面仍面临严峻挑战。同时,随着政策体系不断完善和技术持续突破,低空经济正呈现出空域管理智能化、应用场景多元化、区域发展协同化等明显趋势,有望在未来五到十年内实现规模化商业应用。

空域资源分配不均是制约低空经济发展的首要瓶颈。全国W类空域(真高120米以下非管制空域)呈现显著的"西多东少"格局:西藏那曲市、甘肃平凉市适飞面积占比接近100%,而北京、上海、广州、深圳等经济活跃城市适飞面积占比均不足60。这种空间分布与经济活跃度呈反向关联——GDP低于1946亿元的城市适飞区占比分布跨度极大,而高GDP城市普遍呈现低适飞占比特征。深圳通过军民航协调机制,将适飞区占比从54%提升至65%,并计划2025年突破75%,这一实践为经济发达地区破解空域约束提供了参考。

技术瓶颈仍然存在,尤其在动力电池、通信系统和安全监管等核心领域。动力电池面临"不可达三角"困境——能量密度、功率密度和安全性难以兼顾。当前航空动力电池能量密度普遍不足400Wh/kg,而eVTOL垂直起飞需要更高功率密度,这两者往往此消彼长。通信系统方面,5G基站天线主要覆盖地面,低空航空器只能"蹭"到微弱信号,导致通信卡顿、视频回传模糊。安全监管则缺乏统一标准,无人机"黑飞"、电磁干扰等问题频发,南京航空航天大学副校长吴启晖团队研制的无人机测向仪

虽能锁定干扰源,但全面推广仍需时间。

低空安全风险随着飞行密度增加而放大。截至2025年3月,我国注册无人机达387万架,日均低空飞行架次突破50万。航空器约六成安全事故发生在起降阶段,电磁干扰是头号危险;此外,低空气象变化多端,传统气象观测难以满足微小尺度空间的精准预报需求。中国电子科技集团空管专家伊佳指出,明确低空飞行间隔标准刻不容缓,建议以10立方米为单元梳理空域属性、障碍物等信息,并与监管系统融合。

面对这些挑战,低空经济正呈现以下发展趋势:

空域管理向"智治"转型。传统空域管制模式难以适应低空经济高密度、高频次、多样化的飞行需求,智能化成为必然选择。同济大学提出的"时空智能"概念,通过构建低空数字孪生平台,实现空域资源的动态优化配置。深圳SILAS系统则展示了"一图呈现、一网统管"的实践路径,将空域审批时间从原来的数天缩短至几分钟。未来,随着5G-A通感一体基站连片组网、多模态融合感知技术的成熟,低空将实现"看得见、呼得着、管得住"的智能化管理。

应用场景持续拓展与深化。低空经济正从单点突破走向多元发展:物流领域,珠三角"丰翼无人机"日均完成山区海岛配送5000余单,成本降低60%;城市交通方面,峰飞航空"盛世龙"完成深圳至珠海测试,55公里仅需20分钟,远期票价或降至每人300元;文旅体验中,重庆用11787架无人机创下吉尼斯纪录;工业应用则涵盖光伏清洗、风电巡检等新兴领域。未来,随着技术成熟和成本下降,低空经济将渗透至城市通勤、医疗急救、边境巡逻等更多场景。

区域协同发展格局加速形成。长三角已开通上海虹桥至嘉兴、苏州的跨省低空载客航线,230公里时速使通行效率达地面交通3倍;粤港澳大湾区构建广深珠"三核联动"机制,目标2026年产业规模突破3000亿元;成渝地区则结合山地特色,发展低空旅游和应急救援。这种区域协同既避免了同质化竞争,又形成了规模效应,未来还可能拓展至跨境低空交通,如深圳探索的跨境直升机飞行。

技术融合与产业跨界成为常态。低空经济本质上是航空、汽车、通信、能源等多产业的融合体。飞行汽车需同时满足汽车碰撞标准和航空适航规范;eVTOL依赖高能量密度电池和智能飞控系统;低空管理需要5G、卫星导航和人工智能技术支持。这种跨界特性催生了新的产业生态,如小鹏汽车布局飞行汽车,宁德时代研发航空电池,中兴通讯开发低空通信解决方案。未来,产业边界将进一步模糊,形成"你中有我、我中有你"的融合发展格局。

标准化与国际竞争白热化。全球范围内,低空经济已成为大国博弈的新战场。美国FAA《先进空中交通(AAM)运行概念》进入试点阶段,欧盟《垂直起降航空器(VTOL)适航框架》明确2026年商业化运营,日本计划2025年大阪世博会展示飞行汽车。中国积极参与国际规则制定,时的科技与阿联酋企业签署350架eVTOL订单,价值10亿美元,加速中东及北非地区商业化落地。标准化方面,我国已发布《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等国家标准,深圳、上海等地也在推进地方标准建设,为争夺全球话语权奠定基础。

表:中国低空经济发展阶段预测

摩根士丹利预测,到2040年全球城市空中交通市场规模将达1.5万亿美元,中国占比或超30%。为实现这一潜力,中国需在四个方面持续发力:一是推进空域管理改革,提高经济活跃区域的适飞空域占比;二是突破动力电池、通信系统等关键技术瓶颈;三是完善安全监管体系,建立低空飞行间隔标准;四是加强区域和国际合作,构建开放共赢的产业生态。

低空经济的未来不仅关乎技术创新和产业升级,更是城市空间利用方式的革命性变革。随着政策红利的持续释放和技术突破的加速涌现,中国有望在全球低空经济竞争中占据领先地位,打造经济增长的新引擎。这片"低空蓝海"正孕育无限可能,等待各方参与者共同探索与开拓。